【钛材料讯】钛在地壳中的丰度为 0.56%,在所有元素中排第 9 位,储量远高于许多常见的金属,仅次于铁、铝居于第三位。由于钛熔炼技术复杂、加工难度大,钛被归为“稀有”金属。目前,世界上仅美国、俄罗斯、日本、中国四个国家掌握完整的钛工业生产技术。

有利用价值的钛矿物主要是钛铁矿(FeTiO3)和金红石(TiO2)。根据美国地质调查局(USGS)《Mineral Commodity Summaries 2022》资料显示,截至 2021 年末,全球钛铁矿储量为 7.0 亿吨,占比 93%,金红石储量为 0.49 亿吨,占比 7%。全球钛资源主要分布在澳大利亚、南非、中国、印度和肯尼亚等国。中国钛铁矿储量 2.3 亿吨,占全球总储量的 33%,居世界第一。但是我国的钛资源中钛铁矿多,金红石矿少;贫矿多,富矿少;无单一钛矿,均为多金属共生矿,钙、镁杂质含量高,采选冶炼技术难度大。

钛工业产业链有两条不同的分支,即钛材工业和钛白粉工业。在钛材工业,从钛铁矿和金红石采选开始,制造海绵钛,然后制成各种金属产品,用于航空航天、化工、船舶等领域;在钛白粉工业,从钛铁矿和金红石采选开始,通过化学过程生成化工中间产品钛白粉,用于涂料、塑料和造纸等行业。

海绵钛为钛材行业基础原材料,但不同的下游运用领域对海绵钛的品质等级要求不同。根据海绵钛国家标准,按钛含量、杂质含量的高低和硬度按等级由高到低,海绵钛可划分为 0A级、0 级、1 级、2 级、3级、4 级、5 级;按粒度大小,一般为 0.83mm-25.4mm,小粒度为0.83mm-12.7mm,细粒度为 0.83mm-5.0mm。

高端钛合金生产原料以 0 级海绵钛为主。例如,西部超导采购的海绵钛主要为 0 级和 1 级海绵钛,以 0 级为主,颗粒度为 3mm-12.7mm 的小颗粒,并对相关参数有特殊的内控技术标准。一般的民用钛合金相关企业采购的均为标准规格的海绵钛,西部钛业采购的海绵钛主要为标准规格的 1 级海绵钛和部分 0 级、2 级海绵钛。

钛及钛合金类型

海绵钛(或海绵钛加合金元素)经熔炼形成钛铸锭,再经锻造、轧制、挤压等塑性加工方法将铸锭加工成材,即钛材。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会的数据,2020 年,我国钛材产量达到近 10 万吨,占全球钛材产量的 50%以上。钛材按是否添加合金元素、牌号、形态和用途等有多种分类方法。

钛合金是以钛为基加入适量其他元素,调整基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金。按相组成钛合金可分为:密排六方结构的 α 型钛合金(包括近 α 型合金)—即国内牌号 TA,体心立方结构的 β 型钛合金(包括近 β 型合金)—即国内牌号为 TB,两相混合的 α+β 型钛合金—即国内牌号 TC。

α 型和近 α 型钛合金具有良好的蠕变、持久性能和焊接性,适合于在高温环境下使用。β 型和近 β 型钛合金在室温至 300℃左右具有高的拉伸强度,但在更高的温度下,合金的蠕变抗力和耐热稳定性急剧下降。α+β 型钛合金不仅具有良好的热加工性能,而且在中高温环境下还具有良好的综合性能。

国内主要钛材生产企业在化工领域的销量占总销量比例为50%左右。近几年,国内航空航天领域钛材需求量快速增长,国内主要钛材生产企业在航空航天领域的销量占比由 2010 年的 9.7%提升至2020 年的 18.4%。

国内航空航天领域钛材销量保持快速增长。2020 年,国内主要钛材生产企业在航空航天领域合计销量约 17228 吨,同比增长 36.73%,较2010 年 3603 吨的销量复合增长率为 16.94%。

航空钛合金主要应用于飞机结构件、航空发动机结构件以及航空紧固件等。飞机结构钛合金使用温度要求一般为 350℃以下,要求其具有高的比强度、良好的韧性、优异的抗疲劳性能、良好的焊接工艺性能等,主要应用部位有起落架部件、框、梁、机身蒙皮、隔热罩等。发动机用钛合金要求具有高的比强度、热稳定性好、抗氧化和抗蠕变性能良好,主要应用领域有压气机盘、叶片、鼓筒、高压压气机转子、压气机机匣等。航空紧固件用钛合金要求具有较好的加工性、无磁性、耐腐蚀性等,主要包括钛合金铆钉、钛合金螺栓等。

钛合金因密度小、比强度高、耐蚀、耐高温、无磁、可焊、使用温度范围宽(-269℃-600℃)等优异性能,且能够进行各种零件成形、焊接和机械加工,在航空领域很快得到广泛应用。20 世纪 50 年代初,军机开始使用工业纯钛制造后机身的隔热板、机尾罩、减速板等受力较小的结构件。20 世纪 60 年代,钛合金进一步应用到飞机襟翼滑轨、承力隔框、中翼盒形梁、起落架梁等主要受力结构件中。

以美国 F14 战机为例,钛合金占 F14 战斗机结构重量的 26%,使用钛制成的组件包括机翼结构、起落架部件、尾部结构,以及小型紧固件、弹簧和液压管等。

采用钛合金作机身材料有多方面优势:1)替代钢和镍基高温合金可大大降低飞机质量;2)能够满足飞机强度要求,与铝合金相比,60%左右质量的钛合金即可达到相同的强度。3)耐腐蚀性良好,钛合金不需要表面防腐涂层或者镀膜。4)与聚合物复合材料电化学相容性好。5)限制空间内满足强度要求,例如,波音 747 的钛合金起落架梁。

军用飞机方面,国外先进战机用钛量占机体结构总质量的 25%左右。美国 F-35 战机钛用量达 27%,F-22 战机钛用量高达 41%,其机身主承力梁和框架采用钛合金整体锻造而成,创造了迄今为止战斗机钛用量的最高纪录。美国 B1 轰炸机和 B2 轰炸机钛合金用量分别为 21%和 26%。美国运输机用钛量也由早期服役的 C5 的 6%增至 C17 的10.3%,俄罗斯伊尔 76 运输机用钛量更是达到了 12%。

民航飞机方面,由于复合材料的大量使用,与复合材料相容性更好的钛合金用量也在逐步增长。空客飞机钛用量从第三代 A320 的 4.5%增至第四代 A340 的 6%,A380 的用钛量增加到了 10%,而 A350 客机的钛用量进一步提高到 14%左右;波音飞机用钛量从最初波音 707 的0.5%逐渐增至波音 747 的 4%,再到波音 777 的 7%,波音 787 的用钛量已提高到 15%左右,基本与空客飞机保持同步。俄罗斯的新型客机 MS21 钛合金用量占比高达 25%,是目前民用运输机钛用量的最高纪录。

国内方面,军用歼击机从初始用钛量只有 2%的歼 8,逐渐增加至用钛量为 4%的歼 10,歼 11 用钛量增加到 15%,歼 20 用钛量达 20%。大型军用运输机运 20 的钛合金用量为 10%,与美国先进的 C-17 运输机的钛合金用量相当。民用飞机上,商用客机 ARJ21 的钛合金用量 4.8%,而 C919 大型客机广泛采用钛合金,其用钛量已达到 9.3%,主要用于机头、吊挂、尾翼、外翼和中央翼盒等。

目前,在航空领域使用的钛合金材料主要有 TC4(美 Ti-64 合金)、TC18、TC21、TA15、TB6(美 Ti-1023 合金)等。Ti-64 钛合金是最早问世同时也是最经典的钛合金,其设计使用温度最高可达 350℃。Ti-64 不仅具有耐高温性,还具有十分优良的塑性加工性能,在航空航天领域广泛应用。

TC18 具有较大淬透性,适合制造大型锻件。俄罗斯根据波音和空客等民机需求,在 TC18 合金基础上开发了 Ti-55531 钛合金。Ti-55531强度较高,而且具有优越的淬透性和更宽的加工窗口,已在 A380 飞机吊挂接头和起落架支柱等零件上使用。

铸造钛合金方面,航空领域应用范围最广、用量最多的铸造钛合金是ZTC4 钛合金。我国研制和生产的钛合金铸件中,ZTC4 和 ZTA15 合金用量占 80%。此外,国内常用的铸造钛合金还有 ZTC3 和 ZTC6。ZTC3、ZTC6 和 ZTA15 是航材院根据航空工业发展需求研制或仿制的高温铸造钛合金和高强铸造钛合金,在减轻飞机整体结构重量、满足高温和高载以及腐蚀环境要求、提高机体寿命等方面发挥重要作用。

钛合金的使用是军用航发提高推重比的关键。推重比是航空发动机的重要性能指标,最早航发推送比为 2~3,四代航发推重比超过 10。钛在 300~650℃温度下具有良好的抗高温强度、抗蠕变性和抗氧化性能,且质量轻、比强度高,使用钛合金代替原镍基高温合金可使航空发动机重量降低,提高航发推重比。

军用航发方面,钛合金一般用于航空发动机的风扇、高压压气机盘件、叶片等转动部件和燃烧室、尾喷管等静止件。在国外先进航空发动机中,钛合金用量已占发动机总质量的 25%~40%,第 3 代航发 F100 的钛合金用量达 25%,第 4 代航发 F119 的钛合金用量达 40%。

民用航空发动机方面,钛合金同样用于风扇、压气机盘件、叶片等部件。以 V2500 航空发动机为例,其钛合金用量达 31%,钛合金零件主要集中于发动机前部及外部工作温度较低的位置,从高压压气机后几级开始,温度和压力明显升高,钛合金零件使用较少。钛合金零件使用范围涵盖机匣、转子毂、转子叶片、静子叶片、轴承支撑、管路、支架等诸多零件,零件总价超过 750 万美元,相比 V2500 新发价格约1500 万美元,价值占比约 50%。

在航空发动机上应用钛合金,要求其在较高的温度范围内具有很好的瞬时强度、耐热性能、持久强度、高温蠕变抗力和组织稳定性等。α型、近 α 型和 α+β 型钛合金在中高温环境下具有良好的综合性能,被广泛应用于航空发动机。现役航空发动机上使用的钛合金主要有 TC4、TC11、TC17 和 TA11等,用于发动机风扇和压气机低温段工作的叶片、盘、机匣等零件。TC4 具有良好的塑性加工性能,TC17 是一种高强、高韧和高淬透性的两相钛合金,由于使用温度不高,广泛应用于制造航空发动机风扇叶片和压气机盘件等低温部件。TC25 钛合金是前苏联研制的一种热强钛合金(俄牌号 BT25),该合金含有钼、钨等高熔点元素,热强性、耐热性好,使用温度达 550℃,使用寿命达 3000h,主要用于制造航空发动机高压压气机盘盘件。随着先进航发对高性能钛合金的迫切需求,600℃高温钛合金、阻燃钛合金、TiAl 和 SiCf/Ti 复合材料成为新型高温钛合金的发展重点。600℃高温钛合金适用于工作温度为 500℃-600℃的高压压气机整体叶盘、机匣等;阻燃钛合金适用于高压压气机机匣、叶片等;TiAl 合金适用于工作温度在 700℃-850℃的高压压气机叶片、涡轮叶片等;SiCf/Ti 钛基复合材料适用于高压压气机整体叶环。TA29 钛合金在 620℃仍具有良好的蠕变抗力,在其他性能满足设计要求时,可延伸至 620℃左右长期使用。此外,TA29 钛合金在750℃-800℃仍能保持较高的抗拉强度,可在此温度区间短时使用,应用于超高声速导弹、火箭、飞行器、空天飞机等装备的机体构件、蒙皮,以及所用发动机的高温部件。TA29 钛合金已实现从 3t 型工业铸锭熔炼、Φ300mm 大规格棒材制备、大尺寸整体叶盘锻件制备到整体叶盘零件机加工、检测检验、表面处理等全程制造。TB12 和 TF550 是阻燃钛合金,阻燃钛合金是我国新型钛合金的发展方向之一。在航空发动机旋转部件上,由于钛合金具有易燃倾向,因而在钛合金制件表面添加防钛火涂层或采用阻燃钛合金,P&W 研制的 Alloy-C(Ti-35V-15Cr)高稳定性阻燃 β 型钛合金,已用于 F-22 战斗机的 F119 发动机用压气机挡板、增压器及喷嘴等部件。国内以美国 Alloy-C 合金的成分为基础,研制了能在 500℃长期使用的 TB12和在 550℃长期使用的 TF550。TiAl 合金兼具金属和陶瓷的性能,在 600℃-800℃,TiAl 合金比强度优于常规钛合金,且具有良好的抗蠕变、抗氧化等性能。GE 公司为波音 787 研制的 GEnx 发动机低压涡轮第 6、7 级叶片采用铸造 TiAl合金叶片取代镍基高温合金叶片,实现减重 72.5kg。2014 年,Mecachrome 公司与法国 Snecma 公司签订 TiAl 合金供货协议,Mecachrome 将向 CFM 公司提供用于制造 LEAP 系列发动机的 TiAl合金低压涡轮转子叶片。

除了航发锻件,钛合金精密铸件在航空发动机上也有广泛应用。钛合金铸件具有制造成本低、周期短、原材料利用率高等优势,可制造各种大型复杂整体零部件。例如,20 世纪 90 年代初,我国航空发动机的钛合金机匣采用分体铸造再焊接成整体部件方式生产,在使用过程中由于机匣焊接量大,部件刚性差,易产生疲劳裂纹,部件可靠性和寿命下降,难以实现全寿命使用。随着航空发动机性能要求不断提升,需采用结构刚性更好、更为可靠的整体铸件。国内从 20 世纪 90 年代起开展大型钛合金铸件的研制工作,整体铸造的中介机匣率先在XX10 发动机上使用。

大部分铸造钛合金基本上沿用了变形钛合金的成分。ZTC4 铸造钛合金使用最为成熟和广泛,随着航空领域对结构件的断裂韧性要求越来越高,ZTC4 等中强度钛合金已无法满足要求,高强度铸造钛合金越来越受到重视,例如 Ti-15-3、Ti-10-2-3、Ti6-22-22S、Beta-C、8-21S、BT35 等高强度铸造钛合金。

在导弹武器系统中,为了减轻发射重量、增加射程以及提高结构件使用温度,也开始大量使用钛合金材料替代传统的结构钢、铝合金等材料。例如,新一代的巡航导弹飞行速度由过去的 0.8 马赫提高到 3.5马赫甚至更高,导弹的表面温度达到 300℃-650℃,传统铝合金材料制造的隔框、蒙皮、油箱等无法满足要求,必须使用钛合金材料制造这些导弹部件。此外,巡航导弹使用的涡喷发动机动力系统也大量使用钛合金材料制造其结构部件,包括压气机机匣、压气机盘、压气机叶片等部件。

随着舰艇防护装甲能力的不断提升与建造结构的不断优化改进,其对于反舰弹道的对抗能力不断提升,为了进一步提升反舰导弹对舰艇的杀伤威力,反舰导弹战斗部类型趋向于半穿甲型的方向发展。半穿甲型战斗部需要在保证弹体强度的前提下穿透数层船板,壳体大都采用较厚的高强高韧合金材料制造,其装填系数在 20%~40%。一般来说,硬侵彻型半穿甲战斗部的壳体由结构钢材料制成,近年来为了减轻整弹质量、增加战斗部装药量、加强毁伤能力以及满足超音速飞行带来的高温效应等,一些先进的导弹战斗部开始使用钛合金材料制造,如美国的“斯拉姆”AGM-84H、“战斧”Ⅱ等。俄罗斯经验表明,半穿甲战斗部壳体改用高强度、高韧性、密度相对较低的钛合金材料后,装填系数可提高到 50%,战斗部的毁伤威力显著提高。

在火箭及空间飞行器方面,钛合金的主要应用是火箭发动机壳体、火箭喷嘴导管及宇宙飞船的船舱或者燃料和氧化剂储存箱及其他高压容器。对于航天飞行器来说,除满足航空用钛合金使用性能要求外,还必须具有耐高温、耐低温、抗辐射等性能。目前,钛合金已成为航天领域不可或缺的关键材料,在运载火箭中质量占比达 5%-30%。美国“阿波罗”飞船的 50 个压力容器约 85%采用钛制成;日本第一颗试验卫星“大角”号采用了 Ti-2Al-2Mn 钛合金;俄罗斯在“能源-暴风雪”号、“和平-1”号、“进步”号、“金星”号、“月球”号航天器上也广泛使用了钛合金材料。

根据航天产品对于材料的需求,钛合金在航天领域形成了不同的发展方向,主要包括高强韧钛合金、高温钛合金、低温钛合金、铸造钛合金和粉末钛合金等。我国利用钛合金 TA7ELI 在低温下具有更高的强度、更好的塑性和韧性的特点,研制出在液氢环境下使用的 20L 低温TA7ELI 钛合金气瓶,该气瓶用于 CZ-XX 系列运载火箭。

紧固件是实现连接功能的基本零件,在航空领域广泛使用。紧固件包括螺栓、螺柱、螺钉、螺母、垫圈、销、铆钉等,在飞机上用量极大,一架飞机所用的紧固件及弹性元件少则几十万件,多则几百万件。例如,俄罗斯伊尔-96 飞机单架飞机使用紧固件达 14.2 万件,单架空客A380 使用紧固件超过 100 万件。

高减重、耐腐蚀、无磁性、与复合材料相容性好的钛合金逐渐成为先进飞机紧固件材料的首要选择。随着飞机先进性的提高,对紧固件材料的要求越来越高。钛合金用作航空紧固件有多种优势:1)减重效果好;2)耐腐蚀性能好,尤其是钛与碳纤维复合材料的电极电位相近,适合复合材料连接;3)耐高温低温性能好;4)钛具有良好弹性和无磁,对于防止紧固螺栓的松动和防磁场干扰至关重要。

美国 F-16、F-18、F-35、F-22、C-17 等军机广泛采用钛合金紧固件。F-15 战斗机用钛合金紧固件占全机紧固件的 73%,C-17 大型军用运输机使用了 42.3 万个钛合金销钉和 24.1 万个钛合金螺栓;图-204 型客机采用 940kg 的 BT16 钛合金紧固件后,飞机减重达 688kg,波音747 型飞机采用钛合金紧固件代替合金钢紧固件后,其单机总重量减轻了 1814kg。

随着紧固件用钛合金材料的不断研制和性能提升,钛合金紧固件在航空领域用量有望进一步增长。钛合金紧固件的使用最早是美国将Ti-64(TC4)螺栓用于 B-52 轰炸机,随后,Ti-64 钛合金逐渐成为美国和欧洲各国在航空航天领域应用的主要紧固件材料。采用 TC4、BT16、TB2、TB3、TB5 等材料制备的钛合金紧固件旨在取代铝合金和合金钢材料,强度水平在 1000MPa 级以上;TB8 合金制造的紧固件已逐渐取代高强钢和 TC4 紧固件,强度水平在 1250MPa 以上。

目前,我国航空航天领域钛合金主要用于军机及军用航发。我国空军现代化建设按三步走战略展开。近年来,歼-20、运-20、空警-500、红-9B 和新型电子战飞机歼-16D、高空无人侦察机无侦-7 等一大批新型国产主战装备,陆续加入人民空军战斗序列、投入实战化训练,形成战斗力。新型军机不断列装,新时代人民空军历史性跨入战略空军门槛。

对比美国等发达国家,我国仍有军机数量较少、老旧机型占比偏多等不足,我国军机数量补齐和军机升级换代需求迫切。根据《World Air Force 2021》,目前,我国大陆战斗机 1571 架,不区分战机代际划分,从总量上看我国大陆战斗机数量仅为美国战斗机数量的 58%。

从战斗机构成上看,美国现役战斗机已经实现了全部三代以上,且现役四代机 374 架,占歼击机总量(2152 架)的 17%,并加速列装 F-22、F-35 等四代战机。我国三代/三代半战机规模和世界空军强国还存在明显差距,四代机歼-20 仅少量列装,且二代机占比尚有 47%。2021年 11 月,我国东部战区空军某旅 9 架歼-7 战机退出战斗序列,并列装歼-10C 战机接替。国内军机面临迫切的升级换代需求。

军机的研制定型周期较长,一个机型完成定型后一般在较长时间内会持续生产。以美国 F-35 战机为例,2006 年首架 F-35 战机 AA-1 完成首飞,2011 年美国空军正式接受第一架低速率初始生产型 F-35。之后,F-35 的生产交付持续提升,2018 年、2019 年和 2020 年分别交付 91架、134 架和 120 架。2022 年 4 月 4 日,洛马公司发布 F-35 快报,F-35 战机已完成超过 780 架的交付,相比其 1 月 4 日快报超过 750 架的交付量,2022Q1 洛马公司 F-35 交付约 30 架。

参考国外军机生产列装经验,我国歼-20 等主力战机或正处产能攀升阶段。歼-20 战机是我国自主研发的新一代隐身战机,于 2011 年 1 月进行首飞。参考美国 F-35 战机于 2006 年首飞,5 年后于 2011 年首架F-35 战机交付空军,近几年产量持续提升的历程,预计我国歼-20 等主力战机目前或正处产能攀升阶段。

新型战机钛合金用量提升增加对钛合金的需求。美国 F35 战机钛合金占比达 27%,F22 战机钛合金占比甚至达到 41%;国内来看,歼 10用钛量为 4%,歼 11 用钛量达 15%,歼 20 用钛量达 20%。假设四代战机重量在 15 吨-20 吨,若钛合金用量为 20%,则单架战机含钛合金3-4 吨。运输机单架飞机较重,假设运输机重量 100 吨,若钛合金用量为 10%,则单架运输机含钛合金 10 吨。

军用航空发动机方面,国内多型主力战机已经换装国产发动机。歼-10C、歼-11系列战机以及歼-20等国内主力战机已陆续换装国产航发,说明国产航空发动机已经足够稳定、可靠,具备大规模换装的条件。

此外,国产大型军用运输机运-20 也换装了国产航空发动机。从军机的研制生产历程看,歼-20、运-20 等高性能军机或正处加速列装期,换装国产发动机将大幅提升对国产航发的需求。

国外民航飞机对钛合金用量较大。2020 年波音公司和空客公司商用飞机机身钛消费量合计约 4.3 万吨,其中,B737 机型钛消费量约 700 吨;B747 机型钛消费量约 500 吨;B777 机型钛消费量约 1 万吨;B787 机型钛消费量约 1.2 万吨;A320 机型钛消费量约为 1.5 万吨;A330 机型钛消费量约为 1500 吨;A380 机型钛消费量约为 2000 吨。

现代涡轮发动机结构质量的 30%左右为钛合金。民航发动机方面,预计2020年波音公司和空客公司商用飞机发动机钛消费量合计约1.9万吨,其中 B737 机型钛消费量约为 1000 吨;B747 机型钛消费量约为600 吨;B777 机型钛消费量约为 1400吨;B787 机型钛消费量约为 5000吨;A320 机型钛消费量约为 9000 吨;A330 机型钛消费量约为 1000吨;A380 机型钛消费量约为 500 吨。

国内民航客机市场空间广阔,商飞国产客机批量生产对钛合金需求逐步释放。中国商飞产品从支线飞机到大型客机再到远程宽体客机依次推进。目前,支线飞机 ARJ21 已正式投入航线运营;大型客机 C919已完成首次局方审定试飞,并获得东航购机合同;远程宽体客机CR929 处于中俄联合研制阶段。

ARJ21 新支线飞机是我国自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机,2014 年底取得中国民航局型号合格证,2017 年取得中国民航局生产许可证。目前,ARJ21 已正式投入航线运营。2021年,ARJ21 产品持续优化,截止 2021 年 12 月 26 日,ARJ21 已开通航线 233 条,通航城市 101 座,运送旅客突破 410 万人次。

C919 大型客机是我国按照自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,于 2015 年 11 月 2 日完成总装下线,2017 年 5 月成功首飞。2021 年 1 月,民航上海审定中心完成 C919 首次局方审定试飞,3 月,中国商飞与东方航空签署首批 5 架 C919 购机合同,东方航空将成为全球首家运营 C919 的航空公司。

CR929 远程宽体客机是中俄联合研制的双通道民用飞机。CR929 远程宽体客机采用双通道客舱布局,基本型命名为 CR929-600,航程为12000 公里。此外还有缩短型和加长型,分别命名为 CR929-500 和CR929-700。2018 年,中国商飞与俄罗斯联合航空制造集团公司联合确定 CR929 远程宽体客机的整体外形和尺寸等主要参数。

ARJ21 和C919 机身钛含量分别为4.8%和 9.3%,空机重量分别为24.96吨和 42.1 吨,则单机钛用量分别为 1.20 吨和 3.92 吨。

国产民航发动机研制持续推进,国产飞机采用国产航发将进一步增加国内航空领域钛合金需求。中国航发商发首先启动了针对 C919 飞机发动机的研制工作,该发动机是一型双轴大涵道比直驱涡扇发动机,由 1 级风扇、3 级增压级、10 级高压压气机、单环形燃烧室、2 级高压涡轮及 6 级低压涡轮组成,风扇叶片采用 TC4 钛合金。

导弹是现代战争主要耗材,多重因素推动导弹产业链快速增长:

(1)导弹是我国实施非对称战争战略的核心手段。建国初期钱学森提出的“先导弹后飞机”发展路线是非对称战略的核心体现。随着我国军事技术逐步提升,我国与军事强国在军机、战舰等方面的差距正在逐渐缩小,对称作战手段获得较快发展,但考虑到我国与军事强国之间的差距并非短期内可以弥补,非对称能力依旧将保持快速发展。

(2)未来高技术战争中,精确制导武器使用将进一步提升。在近 4次主要局部战争中,美军依靠大量使用精确制导武器,取得了良好的作战效果。精确制导武器的使用比例持续提升,从 1991 年海湾战争中使用精确制导武器数量占比 7.6%到 2003 年伊拉克战争中使用精确制导武器数量占比 68.3%,提升了近 8 倍。在未来的高技术局部战争中,精确制导武器使用占比预计将进一步提升。

(3)战机战舰平台数量提升以及备弹需求带动机载舰载导弹采购。我国三代机、四代机、直升机、驱逐舰、护卫舰等的列装,对导弹的需求也日益增长。歼击机一般可挂载 10 枚左右的导弹,驱逐舰一般有数十到上百个垂直发射单元,考虑备弹以及消耗需求,预计战机战舰平台挂弹的需求增速不低于战机战舰的增速。

(4)更新换代需求带动新定型装备采购。2019 年国庆 70 周年阅兵中,首次亮相的新型武器装备占比近四成,其中,东风-17 常规导弹、长剑-100巡航导弹、东风-41 核导弹等武器装备均为首次亮相,充分体现了我国国防科研自主创新能力。2021 年珠海航展上,航天科工数十型装备首次亮相,首次参展展品数量创历届之最。武器装备升级换代将带动新型号装备采购。

(5)实战化训练消耗加大我军导弹采购。2021 年各部队开训掀起练兵热潮,突出按纲施训打基础,坚持实战练兵强能力,与往年同期相比,全军弹药消耗大幅增加。实战化训练消耗将加大导弹采购量。

(6)军贸市场需求日益旺盛。21 世纪以来我国军工行业高速发展,同时“一带一路”合作倡议对军贸出口提供了良好的发展机遇。目前我国军贸正逐渐打开全球市场,军贸产品种类不断丰富、武器装备性能不断提高,近年来军贸额呈持续增长的态势。

在火箭及空间飞行器方面,近几年,我国及国际航天发射任务频繁。2018 年以来,我国每年航天发射次数明显增长。2018 年和 2019 年,我国航天发射次数分别为 39 次和 34 次,连续两年位居世界第一;2020年,我国航天发射 39 次,仅次于美国 44 次航天发射;2021 年,我国航天发射次数突破性增长至 55 次,发射次数再次居世界首位,全球总发射次数达 146 次,为 1957 年以来最高,航天器总发射数量 1846个,创历史新高,总质量 778 吨,为 2009 年以来的最大值。预计未来航天发射将持续维持高位,航天宇航领域对钛合金的需求有望稳步提升。2022 年,中国航天发射次数将继续维持高位,计划开展一系列重大任务。中国航天科技集团有限公司在《中国航天科技活动蓝皮书(2021 年)》发布会上指出,2022 年,航天科技集团计划安排50余次宇航发射任务;全年载人航天空间站工程将完成6次重大任务,全面建成以天和核心舱为控制中心,问天、梦天实验舱为主要实验平台,常年有人照料的空间站;长征六号甲运载火箭将开展首飞。

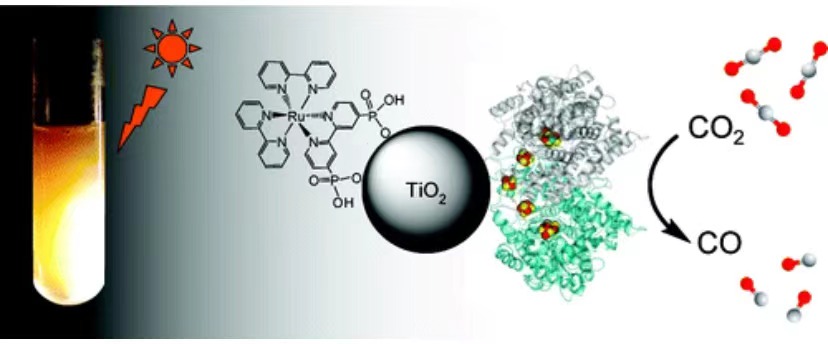

国内化工领域用钛量占所有钛材用量的 50%左右。2020 年,根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会的统计,国内 32 家主要钛材生产企业在化工领域的钛材销售量达 47513 吨,占钛材销量的 50.8%。

钛合金良好的耐蚀性能使其成为化工工业中不可替代的理想结构金属材料,从最初的纯碱和烧碱工业,发展到化肥、有机合成、染料、制盐工业、海水淡化等。

(1)制碱行业

目前,氯碱工业中已广泛采用钛材来制造金属阳极电解槽、离子膜电解槽、湿氯冷却器、精制盐水预热器、脱氯塔、氯气冷却洗涤塔等。钛材在制碱行业中的应用已有近 30 年历史,其制造技术及产品应用技术已经非常成熟。离子膜电解制碱是目前最先进的制碱方式,在我国已有 60%的生产线采用了离子膜电解槽。这种电解槽内采用了大量高精度尺寸与严格形状要求的钛板、钛钢复合板、钛网板等。另外,与生产线配套的氯气尾气收集设备,以及换热器、储存罐等设备也都应用了大量钛板。这些设备的维护或翻新周期为 3-6 年。

(2)制盐行业

我国真空制盐工业起步较晚,20 世纪 70 年代初期才大量兴起。真空制盐过程高温浓盐卤水对碳钢设备腐蚀严重,直接影响了设备能力的发挥及生产的正常运行。钛材以其优异的耐腐蚀性能被推广应用到真空制盐工业。为了防止真空制盐过程中蒸发罐壁结盐垢,在小型蒸发罐内壁液面波动处,嵌入高 1100mm、厚 0.7mm 的 TA2 板。四川大安盐厂、五通桥盐厂两套年产 30×104t 真空制盐主体设备蒸发罐与料液接触的部份,以及Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ效加热室均采用 TA2 换热管及钛钢复合板。仅此两套制盐装置,便使用钛管 44 吨,使用 TA2 板约 10 吨,钛钢复合板达 360 吨,使真空制盐工业一跃成为用钛板以及钛钢复合板的重要方向之一。

(3)PTA 行业

PTA(精对苯二甲酸)在常温下呈白色粉状晶体,是生产聚酯纤维、树脂、胶片及容器树脂的主要原料,被广泛应用于化纤、容器、包装、薄膜生产等领域。PTA 装备需要防蚀的部件主要为反应器、交换器,而防蚀的方法有衬钛或采用全钛,衬钛部件是有外层碳钢来承担介质的压力,而由内衬钛来抵抗介质的腐蚀,全钛部件则是完全由钛来承担介质的腐蚀和压力。

国内,钛合金在船舶、电力和海洋工程等领域应用也表现出持续提升的趋势。2020 年,国内 32 家钛材生产企业在船舶、电力和海洋工程领域钛材销量分别为 2743 吨、4638 吨和 7240 吨,占比分别为 2.9%、5.0%和 7.7%。

(1)船舶领域:国内目前船舶用钛量较低,用量提升将大幅提高对钛材的需求

钛及钛合金在船舶中应用广泛,包括船体结构件、深海调查船及潜艇耐压壳体、管道、阀、船舵、轴托架等。舰船上使用钛合金可有效改进舰船的耐受性,提高可靠性和有效性,减少维修和维护费用,实现减重和增载。大量船用管系材料使用经验表明,钢管路系统使用 1.2-2 年后会发生腐蚀,CuNi 管路系统使用寿命为 6-8 年,而钛合金管路系统中的管、泵、阀、热交换器等设备可服役 40 年以上。

我国船用钛合金的研究与应用始于 60 年代,几乎与国外同步发展。几十年来,船用钛合金的研究及应用水平有了很大提高,已经形成了较完整的船用钛合金系列包括 635MPa、685MPa、730MPa、785MPa强度级别的合金。“蛟龙号”深潜器的耐压壳体就是 TC4 钛合金。

相对于航空航天用钛合金,船用钛合金合金系简单,大多数为近 α 型钛合金,热处理为简单退火处理,且产品易于加工。同时,与航空用材相比,船舶用材的产品尺寸、单件重量更大,例如对宽厚板、大口径无缝管、型材、复杂的铸件等都有特别的需求。

与国外相比,我国船用钛合金的应用还有较大的差距。国外用钛达到13%,俄罗斯船舶用钛量已接近 18%,我国仅在一些零星部件上应用,比例不足 1%。此外,国内船用钛合金品种、规格不完善,我国之前钛材在专业化工厂生产,受装备能力限制,生产的品种、规格有限,“蛟龙号”所需的钛合金也只能从俄罗斯进口。随着国内钛工业的不断发展,钛合金在船舶领域的应用有望提升。

(2)电力方面:钛材耐蚀性能优异,用于滨海电站、核电凝汽器等电力方面,钛材主要用于滨海电站凝汽器、核电凝汽器等。由于钛在含有氯化物、硫化物等许多腐蚀性较强的热水中具有较好的稳定性,用钛管取代铜镍合金管后,可以大大提高使用寿命,减少检修时间,经济效果非常显著。例如,中船 725 所研制的大型海水管路用钛合金结构件支架,成功应用于浙江三门核电站项目。

我国核电稳步发展,对钛材的需求有望持续提升。根据《中国核能发展报告 2021》,“十三五”期间,我国核电机组保持安全稳定运行,新投入商运核电机组 20 台,新增装机容量 2344.7 万千瓦,商运核电机组总数达 48 台,总装机容量为 4988 万千瓦。根据国家能源局信息,“十四五”期间,我国将建成华龙一号、国和一号、高温气冷堆示范工程项目,积极有序推进沿海三代核电建设。核电运行装机容量达到7000 万千瓦。由此计算,“十四五”期间,我国核电新增装机容量约2012 万千瓦。

海外项目不断取得新进展,4 月国内新核准 3 个核电项目。华龙一号海外项目巴基斯坦卡拉奇核电站 K2 机组和 K3 机组分别于 2021 年和2022 年成功并网。此外,2022 年 2 月 1 日,华龙一号阿根廷核电项目总包合同成功签订。国内核电方面,2022 年 4 月 20 日,国家对经过多年准备和全面评估审查、已纳入国家规划的三个核电新建机组项目予以核准。国内核电积极有序发展,华龙一号项目成功走向海外市场,核电领域钛材的需求有望持续提升。

(3)海洋工程领域:用于海水淡化及海洋油气开采等工程

钛具有合金强度高、比重小、耐海水腐蚀和海洋气氛腐蚀等特点,应用于海洋油气开发、海港建筑、沿海发电站、海水淡化、船舶、海洋渔业、海洋热能转换等领域。海水淡化方面,十四五末我国海水淡化工程规模较 2020 年规模提升约 76%,十四五期间海水淡化工程对钛材需求有望超万吨。《2020 年全国海水利用报告》显示,截至 2020 年底,全国有海水淡化工程 135个,工程规模达 165.11 万吨/日。《海水淡化利用发展行动计划(2021-2025 年)》提出,到 2025 年,全国海水淡化总规模达到 290万吨/日以上,新增海水淡化规模 125 万吨/日以上。若按平均日产 1万吨的海水淡化装置用钛 107 吨计算,十四五期间新增海水淡化装置的用钛量约为 13375 吨。

海洋油气开采方面,“蓝鲸 1 号”、“蓝鲸 2 号”建造成功,中国海洋油气开采能力大幅提升。2012 年,我国建成了第一座自主设计建造的深海半潜式钻井平台—海洋石油 981;2013 年 7 月,振华重工自主研发的 300 英尺钻井平台—振海 1 号下水工作圆满完成;2017 年随着全球先进的半潜式钻井平台“蓝鲸 1 号”、“蓝鲸 2 号”建造成功,中国成为全球领先掌握可燃冰试采技术的国家,海洋油气开采能力大幅提升。

主办:中国建材市场协会钛材料生产与应用分会